RUUHP dan Pelemahan KPK

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memprioritaskan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang pada tahun 2018 ini. Namun sejumlah ketentuan yang diatur dalam RKUHP memunculkan polemik, mendapatkan penolakan banyak pihak dan dapar dinilai melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu ketentuan yang dinilai kontroversial adalah dimasukkannya tindak pidana atau delik korupsi dalam RKUHP. Dalam draft RKUHP tertanggal 2 Februari 2018, ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 687-706. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diadopsi langsung di RKUHP. Dalam naskah rancangan regulasi tersebut setidaknya ada enam pasal serupa dengan Pasal 2, 3,5,11, dan 12 UU Tipikor (Kompas, 12/2).

Selain itu DPR dan Pemerintah – yang diwakili oleh Kementrian Hukum dan HAM - juga berupaya memasukkan beberapa jenis korupsi yang tertuang dalamUnited Nation Convention Against Corruption (UNCAC) ke dalam RKUHP. Keempatnya adalah tindak pidana memperdagangkan pengaruh (trading in influence), tindak pidana penyuapan disektor swasta (bribery in the private sector), tindak pidana memperkaya diri secara tidak sah (Illicit enrichment) dan tindak pidana penyuapan pejabat publik asing dan pejabat publik organisasi international.

Sebelum proses pembahasan RKUHP dilanjutkan, DPR dan Pemerintah memperhatikan konsekuensi yang akan terjadi apabila delik korupsi dipaksakan masuk dalam RKUHP.

Pertama, menjadikan korupsi sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) dan tidak lagi menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Kejahatan korupsi akan dinilai sama dengan kejahatan biasa lainnya seperti misalnya pencurian, zina atau kesusilaan. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat UNCAC yang tidak lagi menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa karena merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Kedua, keberadaan delik korupsi yang diatur sebagian dalam UU KUHP dan sebagian lagi dalam UU Tipikor hanya akan menimbulkan dualisme pengaturan delik korupsi. Selain dualisme, juga berpotensi menimbulkan kerancuan karena adanya asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori yang artinya peraturan yang paling baru akan melumpuhkan peraturan yang lama.

Ketiga, DPR dan Pemerintah dapat dinilai tidak konsisten dalam menjalankan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014 – 2019. Dalam Proglenas, disebutkan selain RKUHP terdapat Revisi UU Tipikor yang juga menjadi prioritas pembahasan. Sayangnya Revisi UU Tipikor belum pernah dibahas oleh DPR dan Pemerintah hingga saat ini. Akibatnya selain tidak konsisten, DPR dan Pemerintah bahkan dapat dinilai tidak memiliki komitmen antikorupsi karena tidak memprioritaskan rancangan regulasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Keempat, mengancam keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski Pemerintah dan DPR kerap berdalih bahwa jika RKUHP disahkan tidak akan mengganggu kerja KPK, namun kenyataannya justru sebaliknya memangkas kewenangan penindakan KPK. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus korupsi tidak lagi berlaku jika RKUHP disahkan. Kewenangan KPK tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang secara spesifik menyebutkan bahwa KPK berwenang menindak tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

Jika delik korupsi dimasukkan dalam KUHP, maka kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus korupsi nantinya akan beralih kepada Kejaksaan dan Kepolisian karena kedua institusi ini dapat menangani kasus korupsi yang diatur selain dalam UU Tipikor. Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi karena tidak dapat melakukan penindakan.

Selain KPK, institusi lain seperti Pengadilan Tipikor juga berpotensi tidak berdaya jika delik korupsi masuk dalam RKUHP. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor pada intinya menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Dengan demikian jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum.

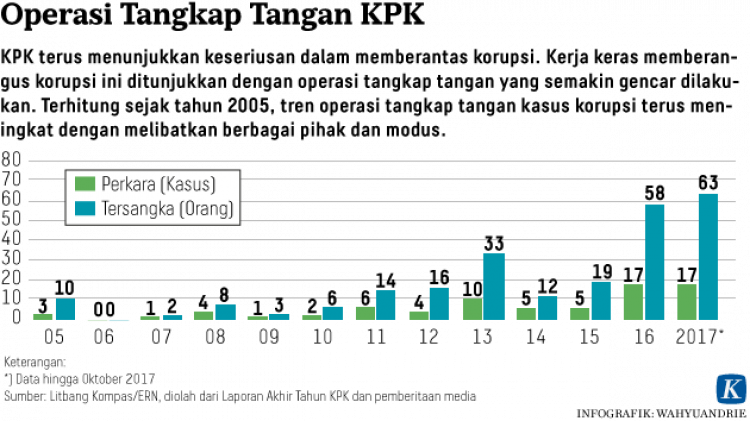

Banyak pihak yang mencurigai bahwa pengaturan delik korupsi dalam RKUHP merupakan bagian sistematis untuk melemahkan KPK. Kecurigaan ini bukan tanpa alasan karena sebelumnya DPR secara nyata berupaya mengganggu kerja KPK melalui Pansus Hak Angket untuk KPK. DPR juga berulang kali berupaya melakukan Revisi terhadap UU KPK yang subtansinya justru mereduksi kewenangan lembaga anti korupsi ini.

Berdasarkan sejumlah catatan tersebut maka sudah selayaknya DPR dan Pemerintah membatakan pengaturan delik korupsi ke dalam RKUHP. Untuk mencegah tuduhan pelemahan terhadap KPK dan efektifitas pengaturannya maka akan lebih baik jika DPR dan Pemerintah mengakomodir usulan perubahan maupun penambahan delik korupsi dalam Revisi UU Tipikor dan tidak memaksakan dicantumkan meskipun terbatas dalam RKUHP.

DPR dan Pemerintah juga sebaiknya memperhatikan masukan dari KPK yang sejak tahun 2014 menyatakan menolak pengaturan delik korupsi dalam RKUHP. Penolakan KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan menjadi penting untuk didengar karena lembaga ini telah terbukti efektif menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Apalagi Pasal 88 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara jelas menyebutkan bahwa rancangan peraturan harus disebarluaskan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapat masukan.

Emerson Yuntho, Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch

Tulisan ini disalin dari Harian Kompas, 3 Maret 2018