”Justice Collaborator”

Sampai saat ini belum ada kepastian hukum bagi seorang pelaku tindak pidana yang telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan.

Kesimpulan ini terlihat dari putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memperberat hukuman bagi dua terdakwa kasus korupsi KTP-el, Irman dan Sugiharto, serta putusan pengadilan tinggi yang mencabut status justice collaborator (JC) terhadap Andi Agustinus, terdakwa korupsi KTP-el lain. Padahal, ketiga orang itu dinilai layak dan pantas oleh KPK untuk mendapatkan status JC sekaligus keringanan hukuman.

Irman dan Sugiharto sendiri pada tingkat pertama dan banding hanya divonis 5 tahun dan 7 tahun penjara. Namun, pada tingkat kasasi hukuman mereka diperberat menjadi 15 tahun penjara serta permohonan KPK untuk menjadikan keduanya sebagai JC dianulir oleh MA. Adapun Andi Agustinus pada tingkat banding hukumannya juga diperberat, dari awal 8 tahun menjadi 11 tahun penjara dan status JC yang telah diberikan pada tingkat pertama juga dicabut hakim di pengadilan tinggi.

Sebelum masuk lebih jauh, konsep mengenai JC sebenarnya lahir dari Konvensi PBB Antikorupsi, United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), tahun 2003 dan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) tahun 2000. Kedua konvensi itu menyebutkan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan.

Kedua konvensi itu pun telah diratifikasi di Indonesia. Untuk UNCAC sendiri pada UU No 7/ 2006 dan UNCATOC pada UU No 5/2009. Ini mengartikan setiap rekomendasi dalam konvensi itu telah disepakati untuk dijalankan oleh Indonesia.

Jauh sebelum itu sebenarnya konsep JC kerap digunakan penegak hukum di berbagai belahan dunia untuk menghadapi mafia yang melakukan omerta (sumpah tutup mulut yang merupakan hukum tertua dalam dunia Mafia Sicilia). Dalam kejahatan yang terstruktur, seperti narkotika, terorisme, dan korupsi, upaya membongkar kejahatan tersebut menjadi mustahil tanpa peran seorang JC. Atas dasar itulah pemberian imbalan kepada JC jadi sebuah jawaban dengan harapan agar penegakan hukum bisa sampai pada auktor intelektualis.

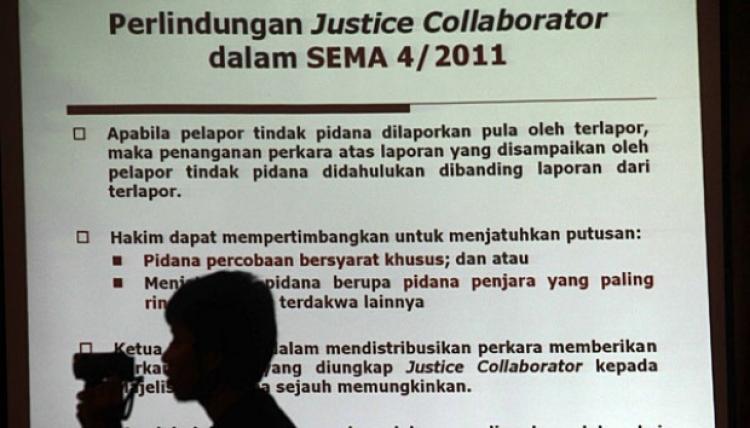

Setidaknya ada tiga regulasi yang mengatur soal JC dalam hukum positif Indonesia. Pertama, UU No 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4/2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Ketiga, Peraturan Bersama KPK, Kejaksaan, Kepolisian, LPSK serta Menteri Hukum dan HAM tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerja sama tahun 2011.

Banyak persoalan

Untuk mendapatkan status sebagai JC pun bukan persoalan mudah. Dari tiga regulasi di atas terdapat beberapa syarat bagi pelaku kejahatan yang ingin dapat status JC. Mulai dari mengakui kejahatannya, bukan menjadi pelaku utama, memberikan keterangan yang signifikan kepada penegak hukum, mengembalikan aset hasil tindak pidana, dan bersedia memberikan keterangan pada saat persidangan. Syarat tersebut bersifat kumulatif, yang berarti keseluruhan unsur harus dipenuhi oleh seorang pelaku kejahatan yang ingin mendapatkan status JC.

Akan tetapi, implementasi aturan ini masih banyak menyisakan persoalan. Pertama, belum ada kesepahaman antara penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memandang status JC. Ambil contoh, dalam poin ke-7 SEMA No 4/2011 telah secara tegas memerintahkan kepada hakim agar mengedepankan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan hukuman kepada seorang saksi pelaku yang mengungkap kejahatan yang dilakukannya. Namun, dalam kasus Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus, rasanya hal tersebut luput dari pandangan hakim.

Tentu ini harus dijadikan evaluasi mendalam bagi MA. Penerapan SEMA ini harus benar-benar maksimal dilaksanakan oleh para hakim yang menyidangkan perkara korupsi. Karena bukan tidak mungkin pengakuan-pengakuan dari terdakwa tersebut sebenarnya telah membuka jalan terang bagi penegak hukum untuk pengungkapan kasus tersebut.

Kedua, syarat seseorang menjadi JC pun masih belum terlalu jelas. Tepatnya pada frasa ”bukan pelaku utama”. Dengan syarat ini akan muncul pertanyaan: indikator apa yang digunakan penegak hukum ataupun hakim dalam menilai seseorang menjadi pelaku utama? Apakah diukur dari perolehan hasil kejahatan yang paling banyak? Atau seseorang yang paling aktif melakukan kejahatan? Atau pertanyaannya dibalik, apakah hakim bisa berbeda pandangan dengan penegak hukum dalam memandang makna ”pelaku utama”?

Persoalan ini tak bisa dianggap angin lalu karena bagaimana pun ini terkait kepastian hadirnya negara terhadap pelaku kejahatan yang berkontribusi untuk membongkar sebuah kejahatan. Ketika tidak ada kesatuan makna yang jelas, penentuan seseorang menjadi JC akan terus-menerus menjadi polemik tersendiri.

Patut diingat bahwa perkara korupsi KTP-el ini belum mencapai tahap akhir. Merujuk beberapa dakwaan jaksa KPK saja telah menyebutkan adanya keterlibatan dari puluhan politisi yang diduga menerima aliran dana dari proyek yang telah merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. Dengan dasar ini, sudah barang tentu pengungkapan perkara ini bukan persoalan mudah bagi KPK. Keterangan para pelaku yang bersedia menjadi JC setidaknya dapat membantu KPK untuk segera menuntaskan perkara ini.

Pada akhirnya dengan kejadian seperti ini akan kian menyulitkan penegak hukum untuk meyakinkan seorang pelaku pidana agar bertindak kooperatif serta memberikan keterangan yang signifikan saat penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Status JC sendiri harus dimaknai bukan semata tentang reward dari negara, melainkan harus lebih jauh tentang keterlibatan masyarakat dalam mengungkap sebuah kejahatan yang terorganisasi.

Kurnia Ramadhana Pegiat Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW)

Tulisan ini disalin dari Kompas, 27 Juni 2018