Rp3,8 Triliun Pajak Rakyat untuk Kekerasan: Polri Lebih Pilih Tameng dan Tongkat Ketimbang Negosiasi!

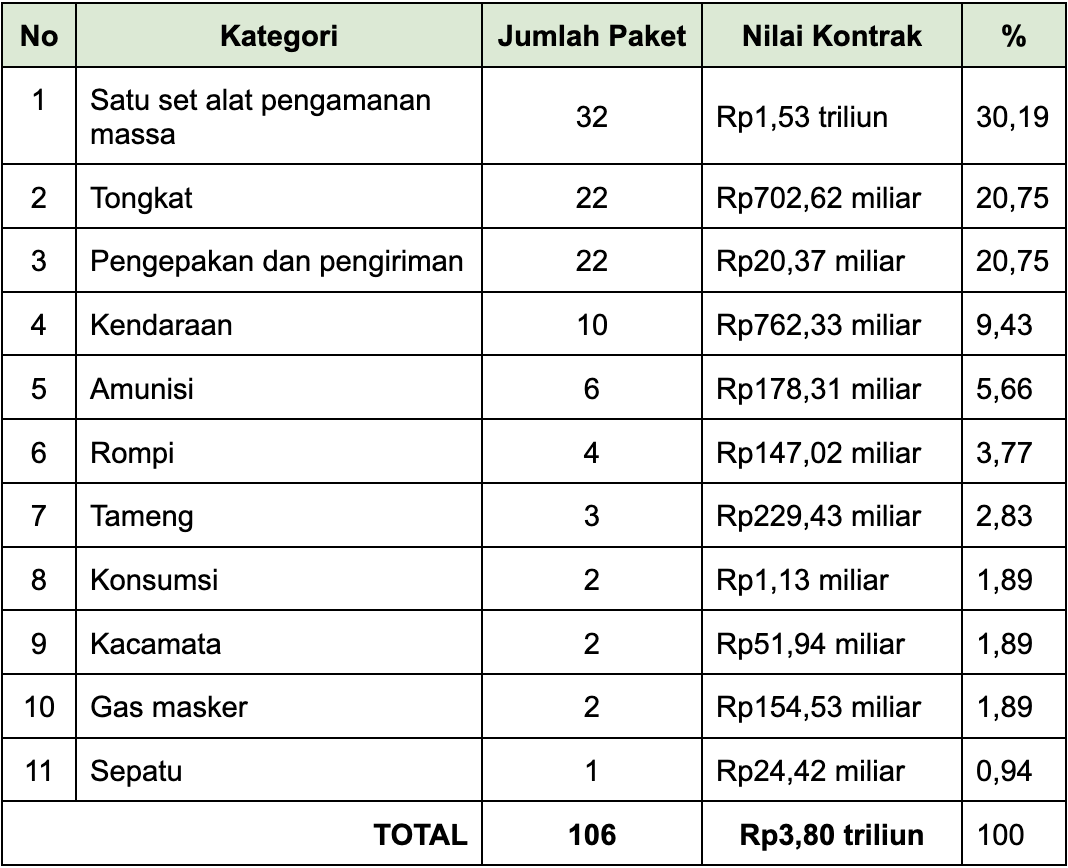

Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap belanja Polri menunjukkan bahwa Polri pada rentang 2019-2025 membeli barang untuk penanganan massa aksi dengan total anggaran sekitar Rp3,8 triliun yang bersumber dari pajak publik. Terdapat 11 jenis kategori barang yang dibeli Polri, 30 persen atau Rp1,53 triliun diantaranya digunakan untuk membeli set alat pengamanan massa yang terdiri dari helm, rompi, tameng, tongkat baton, pelindung siku dan lutut, hingga tameng.

Dalam beberapa pekan terakhir, pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) oleh DPR mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Penolakan dilakukan dengan berbagai aksi demonstrasi yang dibalas oleh negara dengan intimidasi, kekerasan, dan penyiksaan melalui peran aparat kepolisian. Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), mahasiswa, hingga aktivis pro-demokrasi yang menyuarakan kritik atas pembentukan UU TNI yang serampangan mengalami kekerasan fisik dan psikologis.

Padahal dalam konteks pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI, kritik hingga kemarahan publik patut dilihat sebagai konsekuensi logis atas pengabaian hak publik untuk berpartisipasi secara bermakna dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Sudah terlampau sering pemerintah dan DPR memilih untuk diam-diam dari publik dalam membahas produk legislasi. Penolakan yang publik sampaikan dengan berbagai medium, mulai dari kritik langsung dalam rapat pembahasan, media sosial, demonstrasi, hingga gugatan di Mahkamah Konstitusi, sepatutnya dilihat sebagai muatan evaluasi untuk DPR dan pemerintah membenahi praktik culas pembentukan regulasi. Selain prosedur yang serampangan, revisi UU TNI juga memuat substansi yang sejak awal mendapat kritik publik, sehingga prinsip transparansi dan partisipatif semakin mendesak dikedepankan. Ironisnya, pemerintah dan DPR justru meningkatkan derajat pengabaian partisipasi publik dan kritik publik lagi-lagi harus berhadapan dengan kekerasan aparat kepolisian.

Selain melanggar HAM, tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menghadapi massa aksi jelas bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang seharusnya dilindungi oleh negara. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum tanpa takut akan kekerasan atau intimidasi. Dalam konteks ini, negara seharusnya mengutamakan pendekatan dialogis dan negosiasi. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengakui hak setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan, di muka umum.

Pasal 13 dari UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahkan secara eksplisit mewajibkan Polri agar memberikan perlindungan keamanan terhadap pihak-pihak yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum. Lebih lanjut, Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 menegaskan bahwa Polri wajib mengedepankan upaya-upaya persuasif ketimbang pendekatan koersif ketika menghadapi eskalasi situasi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Selain itu, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, sebagaimana tertera dalam Pasal 19 ICCPR yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat tanpa pembatasan yang tidak sah. Namun, kenyataannya, demonstrasi sering kali direspons dengan tindakan represif oleh aparat kepolisian.

Menyitir sejumlah pemberitaan, lembaga bantuan hukum di beberapa wilayah mencatat lebih dari 25 orang orang mengalami penyiksaan, kekerasan, intimidasi, ancaman, dan penangkapan dalam aksi protes di berbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya, Medan, dan Kupang. Banyaknya korban kekerasan berbanding lurus dengan besarnya alokasi belanja Polri untuk membeli peralatan. Hal ini mengindikasikan bahwa Polri tidak menggunakan jalur negosiasi dalam meredam kemarahan publik. Alih-alih menggunakan negosiator, Polri cenderung menggunakan kekerasan melalui peralatan yang dibeli dari pajak warga.

Penggunaan kekuatan secara berlebihan patut diduga sengaja digunakan oleh Polri untuk menjustifikasi pembelian peralatan baru di kemudian hari, dibanding memberikan pelatihan yang intens dan holistik bagi negosiator. Sebab, berdasarkan catatan ICW per tahun 2023, korupsi pada sektor pengadaan barang/ jasa pemerintah sekitar 39 persen dari seluruh kasus yang ditangani oleh penegak hukum. Dengan kondisi Polri yang saat ini belum transparan dan akuntabel, akan meningkatkan risiko terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang.

Selain itu, di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo, sudah saatnya Polri menekan atau bahkan meniadakan belanja peralatan untuk pengamanan massa. Sebagaimana prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003, uang negara seharusnya dikelola secara efisien dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sehingga, tak dapat dibenarkan kondisi publik yang menjadi korban pembahasan regulasi yang tidak transparan dan partisipatif kembali menjadi korban kekerasan kepolisian tatkala menyuarakan kritiknya kepada pengambil kebijakan. Anggaran besar untuk belanja ini sepatutnya dialihkan untuk membiayai kebutuhan mendesak pelayanan publik dasar yang hingga kini banyak belum dipenuhi negara.

Untuk itu, ICW mendesak agar:

- Polri untuk segera menghentikan penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap kelompok massa aksi yang menyampaikan pendapatnya di muka umum.

- Polri segera membuka informasi mengenai anggaran belanja pembelian peralatan penanganan massa aksi dari tahun 2019 hingga 2025.

- Pemerintah dan DPR mengevaluasi anggaran publik yang dikelola negara untuk belanja peralatan penanganan massa di Kepolisian dan penggunaan serta manfaatnya.

- Polri menghentikan belanja alat penanganan massa yang pada prakteknya banyak mengorbankan massa kritis korban negara yang tertutup dan otoriter.

Indonesia Corruption Watch

26 Maret 2025

Narahubung

Almas Sjafrina

Wana Alamsyah

Lampiran

Sumber: Data olah ICW, LPSE Polri