ICW-PSKN Bongkar Bahaya Korupsi Iklim dan Kapitalisme Predatoris di Indonesia

Bandung, 23–24 Juli 2025 — Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) FH Unpad menyelenggarakan konferensi bertajuk “Who Owns the Land, Who Rules the Sea? State Capture, Corruption, and the Crisis of Climate Governance in Indonesia.” Acara ini bertempat di Gedung Komar Kantaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan disiarkan secara daring melalui Zoom meeting dan YouTube live stream pada kanal Departemen HTN Unpad.

Dilaksanakan dalam waktu dua hari, konferensi terdiri dari rangkaian acara mulai dari penyampaian keynote speech hingga diskusi panel. Selama rangkaian berlangsung, para akademisi, aktivis, peneliti, hingga mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia berdiskusi untuk membedah persoalan penguasaan sumber daya alam oleh oligarki sehingga menciptakan praktik korupsi iklim yang sistemik dan merusak.

Dalam keynote speech yang disampaikan pada hari pertama, Prof. Vedi Hadiz (Professor of Asian Studies, University of Melbourne) menjelaskan bahwa predatory capitalism (kapitalisme predatoris) adalah penggunaan institusi publik untuk kepentingan akumulasi privat. Di Indonesia, sistem ini ditopang oleh aliansi antara elite politik, birokrasi, dan pengusaha besar, yang secara aktif menggunakan institusi negara untuk mengakumulasi keuntungan pribadi.

“Korupsi iklim disebabkan logika kapitalisme predatoris. Korupsi iklim adalah gejala dari kekuasaan oligarkis yang menjadikan hukum sebagai instrumen sah untuk merampas sumber daya publik. Dalam sistem seperti ini, negara bukan lagi pelindung rakyat, tetapi fasilitator eksploitasi,” tegas Prof. Vedi Hadiz.

Selain itu, Ia juga mengkritisi proyek strategis nasional (PSN) dan kebijakan hilirisasi tambang yang dinilai telah mengaburkan batas antara pembangunan dan perampasan lingkungan. “Bahkan proyek energi hijau tak luput dari watak predatoris,” ujarnya, seraya menyoroti dominasi modal asing tanpa akuntabilitas sosial dan lingkungan. Sebagai moderator sesi ini, Prof. Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara, FH Unpad) juga menyampaikan bahwa diskursus tentang korupsi iklim harus diarahkan pada dimensi struktural dan politik.

“Kita menghadapi sistem yang menjadikan kerusakan lingkungan sebagai bagian dari kepentingan pribadi, sehingga penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk memainkan peran strategis dalam mengkritisi relasi kuasa di balik tata kelola lingkungan.” ujar Prof. Susi Dwi Harijanti.

Pada hari kedua, konferensi menyajikan enam sesi diskusi panel yang menghadirkan 19 pembicara kompeten dari berbagai bidang. Pada panel pertama yang bertajuk “Korupsi dalam Politik Agraria dan Kehutanan” yang digawangi oleh Noer Fauzi Rahman, Yance Arizona, dan Mulki Shader mengungkap persoalan state capture mewujud dalam bentuk konsesi kapitalis, ekspansi sawit, dan pelepasan kawasan hutan yang meminggirkan masyarakat adat.

“Konsep ‘hutan negara’ sering kali menjadi justifikasi untuk merampas wilayah adat tanpa persetujuan masyarakat,” ujar Noer Fauzi.

Kemudian Yance Arizona menambahkan, “Pemutihan sawit ilegal bukan hanya soal legalitas, tapi soal bagaimana militer ikut bermain dalam penguasaan lahan.” Selain itu Mulki Shader menyebut bahwa, “UU Cipta Kerja telah membuka pintu lebar bagi legalisasi perampasan tanah dan kehancuran ekologis."

Panel kedua bertajuk “Kontestasi Kuasa dalam Kebijakan Iklim” yang digawangi oleh R. Achmad Gusman Catur Siswandi, Agung Wardana, dan Emanuel Bria menjelaskan persoalan aktor politik dan korporasi membajak kebijakan iklim melalui regulatory capture, serta lemahnya kerangka antikorupsi di tingkat regional ASEAN.

Kemudian panel ketiga bertajuk “Korupsi Legislasi dan Krisis Representasi” yang dipimpin oleh Herdiansyah Hamzah, Yoppy Adhi H., Indra Perwira, dan Adnan Yazar Zulfikar membongkar distorsi dalam proses legislasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

“Kebijakan lingkungan kita bukan untuk rakyat, melainkan untuk korporasi besar,” kritik Herdiansyah. “Krisis representasi memperparah semua ini. Parlemen dikuasai elite, bukan suara publik,” tambah Yoppy. “Sejak Orde Baru hingga kini, regulasi dibuat untuk melayani investasi, bukan keberlanjutan,” pungkas Indra Perwira dan Adnan Yazar.

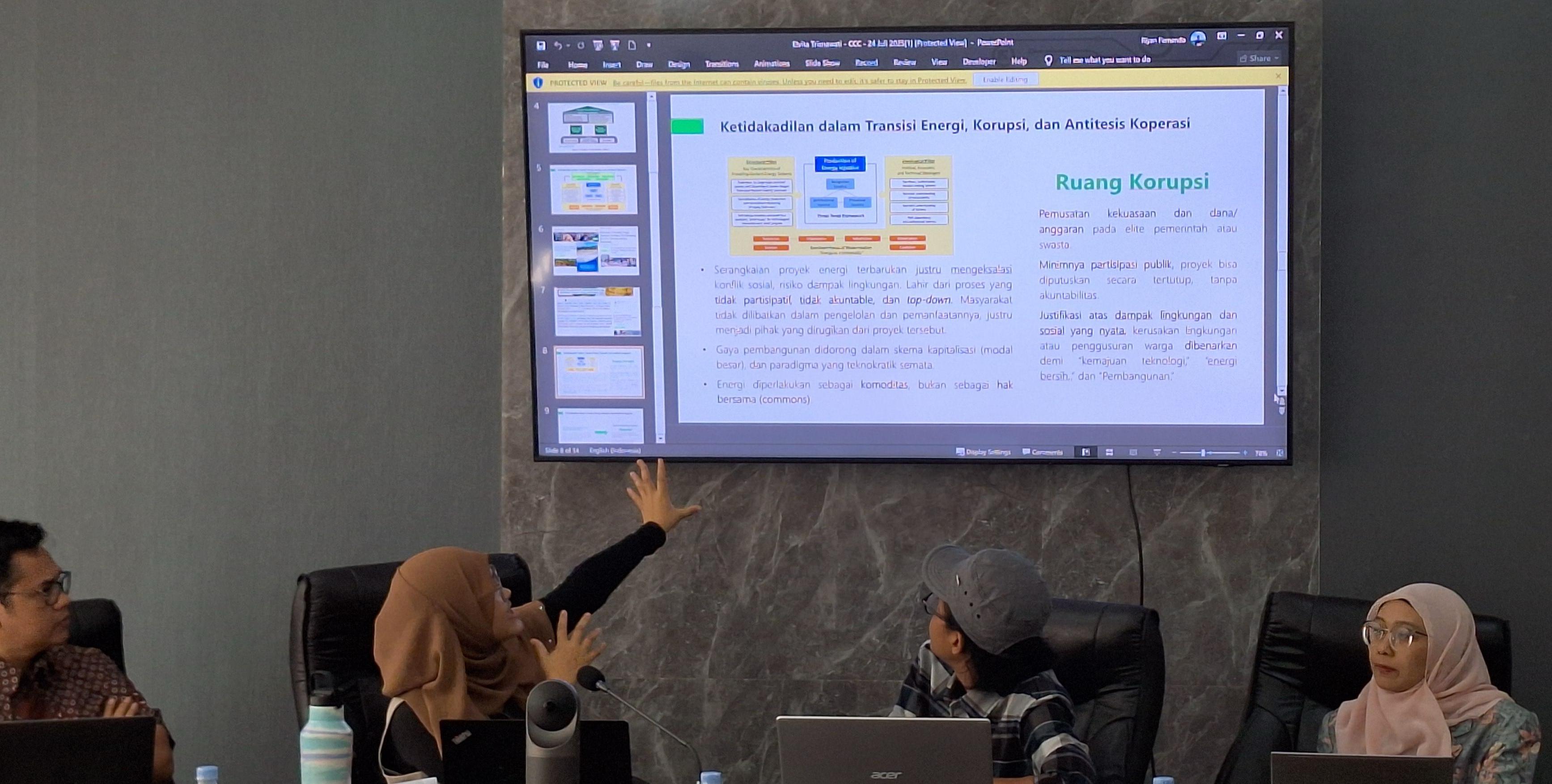

Panel keempat, “Partisipasi Publik dan Tata Kelola Inklusif” yang dipimpin oleh Elvita Trisnawati, Imam Mulyana, dan Nadia Astriani menyoroti pentingnya partisipasi komunitas lokal dan kelembagaan yang transparan dalam kebijakan adaptasi iklim.

Selanjutnya panel kelima bertajuk “Risiko Korupsi dalam Eksploitasi SDA” yang dipimpin oleh Laode M. Syarif, Giri Ahmad Taufik, dan Prof. Maret Priyanta membedah praktik korupsi dalam sektor pertambangan, khususnya nikel dan wilayah pesisir. “Sumber daya strategis seperti nikel dikuasai oleh elite politik-bisnis, dan hukum tidak mampu membendungnya,” tegas Laode. Giri juga menyoroti kelemahan sistem beneficial ownership, sementara Prof. Maret mengungkap manipulasi tata ruang pesisir yang merugikan nelayan.

Terakhir, panel keenam yang bertajuk “Kompleksitas Korupsi SDA dari Perspektif Gender dan Kelembagaan” yang dipimpin oleh Perdana Roswaldy, Sulistyanto, dan Hariati Sinaga menggali dimensi sosial dan gender dalam korupsi SDA, termasuk dampaknya terhadap buruh perempuan dan komunitas adat.

Konferensi ini menjadi momentum penting untuk membongkar wajah korupsi masa kini di mana hukum dan kekuasaan berkelindan menyalahgunakan regulasi dan investasi yang berakibat merusak sistem demokrasi dan memperparah ketimpangan ekonomi-sosial-ekologis. Sebagaimana diutarakan Prof. Vedi Hadiz, “Tanpa strategi kolektif dan bahasa politik yang baru, masyarakat sipil hanya akan menjadi penonton dalam pertunjukan oligarki yang merusak.”

(Yassar)