Demokratisasi dan Korupsi Parpol

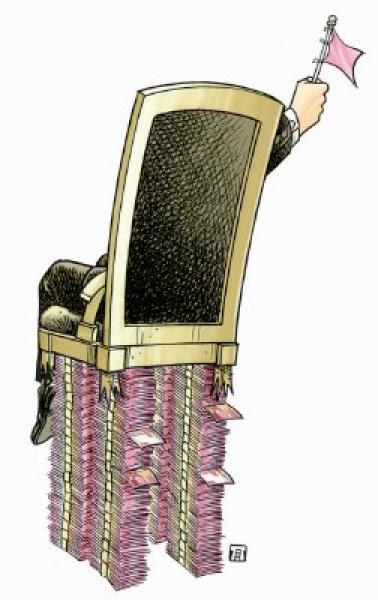

Salah satu kemunduran besar partai politik di Indonesia adalah mandeknya sirkulasi elite karena dominasi yang terlalu besar dari ”pemilik”-nya. Hal itu terwujud dalam sentralisme kekuasaan, di mana proses pengambilan keputusan—termasuk dalam memutuskan pergantian jabatan tertinggi, yakni ketua umum—tidak berlangsung demokratis.

Kecenderungan ketua umum petahana untuk bertahan, dengan ”menyingkirkan” lawan tanding melalui upaya pemecatan pengurus partai yang dianggap sebagai batu sandungan, merupakan dinamika internal yang dapat kita amati secara telanjang.

Hampir tidak ada tantangan berarti bagi ketua umum petahana untuk menjabat kembali karena absennya mekanisme sirkulasi jabatan yang transparan. Aklamasi ketua umum partai, sebagaimana yang disoroti Abdillah Toha, salah satu pendiri Partai Amanat Nasional di harian Kompas beberapa waktu lalu, mengindikasikan ada masalah besar dalam usaha membangun demokratisasi internal, termasuk mendorong agenda anti korupsi oleh partai politik. Pasalnya, aklamasi, meskipun sah dalam sistem pemilihan yang terbuka, tampaknya memiliki latar belakang yang kelam dan kotor, di mana permainan politik uang—baik untuk membungkam suara kritis maupun membeli dukungan dari pengurus tingkat daerah—diduga kuat terjadi.

Meski demikian, tidak ada jaminan juga bahwa melalui pertarungan dua atau tiga kandidat untuk menjadi ketua umum partai, hal itu berarti demokrasi telah terbangun, mengingat dalam kasus terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terendus kabar praktik politik uang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berusaha menyelisik asal-usul uang, termasuk apakah digunakan dalam kontestasi Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, meskipun hasilnya belum terlihat.

Artinya, baik melalui aklamasi maupun kontestasi, pemilihan ketua umum partai di Indonesia tidak dapat dianggap sebagai keinginan mayoritas anggota partai politik, apalagi menangkap aspirasi masyarakat luas.

Akuntabilitas vertikal

Buruknya mekanisme demokratisasi internal partai politik dan indikasi adanya suap/politik uang dalam penentuan ketua umum partai mencerminkan hilangnya dua mekanisme akuntabilitas institusi/orang yang semestinya ada dalam konteks good governance.

Pertama, akuntabilitas vertikal, di mana partai politik semestinya berada dalam radar pengawasan publik secara luas, melalui berbagai sarana kontrol, baik media massa maupun masyarakat sipil. Media massa yang idealnya menjadi penyeimbang banyak yang terjebak pada konflik kepentingan karena kuasa pemilik media yang sekaligus adalah ketua umum partai. Awak media dipaksa tidak lagi bekerja secara kritis, tetapi menjadi corong partai politik tertentu. Demikian pula masyarakat sipil, mengalami persoalan dalam melakukan tekanan kepada partai politik karena tidak memiliki daya tawar cukup kuat.

Meskipun suara kritis dari kalangan masyarakat sipil masih tidak terlalu diperhitungkan oleh elite partai, ada kecenderungan positif di mana sikap dan keputusan internal partai politik memiliki keterkaitan dengan perolehan suara dalam pemilihan umum. Artinya, masyarakat pemilih kian menjaga jarak dengan partai sehingga memiliki kemampuan untuk mengkritisi dan memberikan hukuman kepada partai politik dalam pemilu.

Ikatan ideologis yang selama ini menjadi perekat antara pendukung loyal dan elitenya kian pudar karena praktik manipulasi yang berlangsung terus-menerus. Tak heran semakin banyak pemilih yang kehilangan kepercayaan kepada partai dan menaruhkan harapan kepada individu-individu di partai politik.

Secara terbatas, akuntabilitas vertikal juga tidak terbangun dalam kaitannya dengan hubungan antara elite partai dan pengurus/anggotanya. Suara anggota dan pengurus di tingkat wilayah atau daerah lebih banyak menjadi stempel bagi rezim berkuasa karena mekanisme demokrasi internal yang tidak terbangun dengan baik. Pengurus daerah tampaknya lebih memilih mengambil sikap oportunis, mengikuti ke mana angin di atasnya bergerak. Faktor utamanya adalah sumber keuangan partai yang hanya berasal dari segelintir orang. Agaknya, pilihan untuk mendesentralisasi partai politik perlu didiskusikan lebih dalam untuk menjawab tantangan ini.

Akuntabilitas horizontal

Kedua, akuntabilitas horizontal dari institusi/lembaga negara yang ada kepada partai politik juga sangat terbatas.

Dalam sistem demokrasi liberal yang matang, lembaga semacam Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh konstitusinya dipercayai melakukan pengawasan secara penuh kepada partai politik, sekaligus memberikan sanksi tegas jika ada pelanggaran. Pada kasus Indonesia, KPU lebih diorientasikan sebatas penyelenggara, sementara pengawasan yang sangat terbatas ada pada Bawaslu. Lemahnya KPU dan Bawaslu dalam mengawasi partai politik sebenarnya bisa diimbangi dengan fungsi kontrol dari lembaga lain, seperti KPK, kejaksaan, atau kepolisian, khususnya dalam konteks memberantas maraknya indikasi politik uang di internal partai.

Akan tetapi, hambatan dalam melakukan penegakan hukum atas praktik korupsi di internal partai politik adalah karena secara yuridis, KPK sebagai contoh, bekerja dalam lingkup dan ketentuan perundang-undangan yang terbatas. Korupsi internal partai politik di Indonesia belum atau tidak dimasukkan sebagai bagian dari pidana korupsi sebagaimana Undang-Undang Korupsi telah mengatur definisi, kriteria, dan ruang lingkupnya. Oleh karena itu, ada kesan jika korupsi internal partai lebih langgeng dan aman dilakukan karena berada dalam ruang yang kedap jangkauan hukum.

Andaipun KPK atau lembaga penegak hukum lainnya berwenang menanganinya, paling tidak ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, syarat yang berkaitan dengan aturan legal-formal di mana unsur adanya pejabat publik, pegawai negeri sipil, dalam suap yang terjadi atau jika diketahui sumber dana untuk penyuapan berasal dari keuangan negara. Kedua, adanya independensi politik aparat penegak hukum.

Untuk syarat yang pertama, tentu saja perlu ada reformasi peraturan perundang-undangan dengan memasukkan kategori korupsi di tubuh partai politik, tanpa syarat apa pun, sebagai bagian dari delik korupsi yang bisa diproses oleh aparat penegak hukum. Di Hongkong sebagai contoh, suap di internal partai politik dalam konteks apa pun, berikut dengan praktik politik uang dalam pemilu, dapat ditangani oleh ICAC—lembaga superbodi seperti KPK—tanpa keterlibatan Bawaslu ataupun KPU-nya.

Sementara untuk syarat yang kedua, independensi penegak hukum bukan semata soal legal-formal. Akan tetapi, ia terbentuk dari proses panjang, dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kultur politik yang berlaku secara kontekstual. Independensi juga dipengaruhi oleh sistem integritas yang dimiliki lembaga penegak hukum beserta personelnya. Dalam soal yang kedua ini pun kita masih perlu berbenah.

Adnan Topan Husodo Anggota Perkumpulan Indonesia Corruption Watch

Tulisan ini disalin dari Kompas, 9 Januari 2015